暑さが厳しくなるこの季節、

快適な住まいへの関心が高まります。

今は、最新の省エネ施策や補助金制度を活用し

理想の住まいを手に入れるチャンスです。

section

省エネ住宅

省エネ住宅

の魅力とは?

高気密・高断熱で、

光熱費を大幅に削減

夏涼しく、冬暖かい

室内環境を実現

災害時の備えとして

蓄電池などが活躍

室温のムラが少なく

生活の質が向上

- 高気密・高断熱仕様で結露を防ぐ

- カビ・シロアリ被害を抑制

- 住宅の劣化を長期間防ぐ

section

最新の

最新の

補助金制度

を活用しよう

国の支援により、2025年 住宅省エネキャンペーンでは、

以下の補助金制度が利用できます。

国の支援により、

2025年

住宅省エネキャンペーンでは、

以下の補助金制度が

利用できます。

GX志向型住宅・長期優良住宅・

ZEH水準住宅に対する補助金

| 補助事業 | 性能・設備 | 補助額(基本額) |

|---|---|---|

| 子育て グリーン住宅 支援事業 |

GX志向型住宅 | 160万円/戸 |

| 長期優良住宅※ | 80万円/戸 | |

| ZEH水準住宅※ | 40万円/戸 |

※長期優良住宅・ZEH水準住宅は、子育て世帯または若者夫婦世帯に限る

子育て世帯…申請時に子を有する世帯(子とは、令和6年4月1日時点で18歳未満)

若者夫婦世帯…申請時点に夫婦であり、いずれかが若者である世帯(若者とは、令和6年4月1日時点で39歳以下)

高効率給湯器の設置に対する補助金

| 補助事業 | 性能・設備 | 補助額(基本額) |

|---|---|---|

| 給湯省エネ 2025事業 |

エコキュート | 6万円/台※ |

| ハイブリッド給湯機 | 8万円/台※ | |

| エネファーム | 16万円/台※ |

※ 戸建は2台/戸を上限 他、要件や性能による加算あり

予算上限に達し次第終了します

早めのご検討がおすすめです。

家選びネットに掲載の物件は、ほぼ長期優良住宅やZEH水準の

住宅なので、安心して検討を進めることができます。

詳細は、支店までお問い合わせください。

section

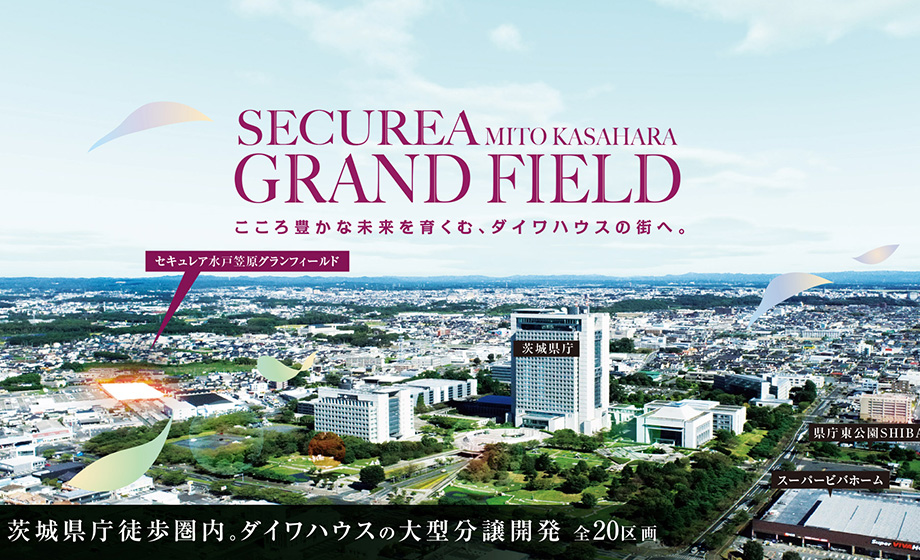

大手だからこそ叶う

大手だからこそ叶う

理想の住まい選び

高い断熱性、省エネ性、災害時の備え…。

それだけでは、「かしこい住まい選び」とは言えません。

暮らしが変わっても、安心が続く。

大手ハウスメーカーの住まいには、その“先”まで見据えた選択肢があります。

高い断熱性、省エネ性、

災害時の備え…。

それだけでは、

「かしこい住まい選び」

とは言えません。

暮らしが変わっても、安心が続く。

大手ハウスメーカーの住まいには、

その“先”まで見据えた

選択肢があります。

テレワークや趣味、ペットとの暮らしなど、

ライフスタイルに合わせて

間取りもカスタマイズ。

将来の家族構成の変化にも対応可能です。

手厚い保証とアフターサポート

30年〜永年(※有償による保証期間の延長)の

長期保証や、

定期点検など、入居後の安心もサポート。

資産価値を守りながら、ずっと快適に暮らせます。

ワンストップでサポート

希望のエリアでの土地探しや住宅ローンの相談も

一括対応。

初めての住まい探しでもスムーズに進められます。

未来の安心まで選ぶ

それが、

大手ハウスメーカーと

いう選択です。

最新の省エネ施策と補助金制度を活用して、

快適で経済的な住まいを手に入れましょう。

今が、その第一歩を踏み出す絶好のタイミングです。

そして、住まい選びに不安を感じる方もご安心ください。

家選びに関するアンケートでは、

初回のハウスメーカー対応について9割が「満足」と回答しました。

安心して、理想の住まい探しをスタートしましょう。